はじめに

「もしかして、うちの子が胆道閉鎖症かもしれない」

そう思った瞬間から、ご家族の中には大きな不安や戸惑いが生まれたのではないでしょうか。

初めて聞く病名、次々に行われる検査、医師から伝えられる専門用語。

何を信じ、何から始めたらいいのか分からない——そんな気持ちでこのページにたどり着かれたことと思います。

胆道閉鎖症は確かにまれで難しい病気ですが、今の医療では多くの赤ちゃんが治療を受け、元気に成長しています。

早期に気づき、適切な治療を受けることで、将来の選択肢は大きく広がります。

このサイトでは、

「胆道閉鎖症とはどんな病気なのか」

「いつ、何をすればいいのか」

「治療や手術後はどのように過ごしていけるのか」

といった疑問を、専門的な内容をできるだけ分かりやすくまとめています。

ご家族の不安に寄り添いながら、今すぐできる行動や、次の一歩を見つけるお手伝いができれば幸いです。

あなたの赤ちゃんは、決して一人ではありません。

たくさんの医療者と同じ経験をした家族たちが、しっかりと支えています。

What is biliary atresia?

胆道閉鎖症とは?

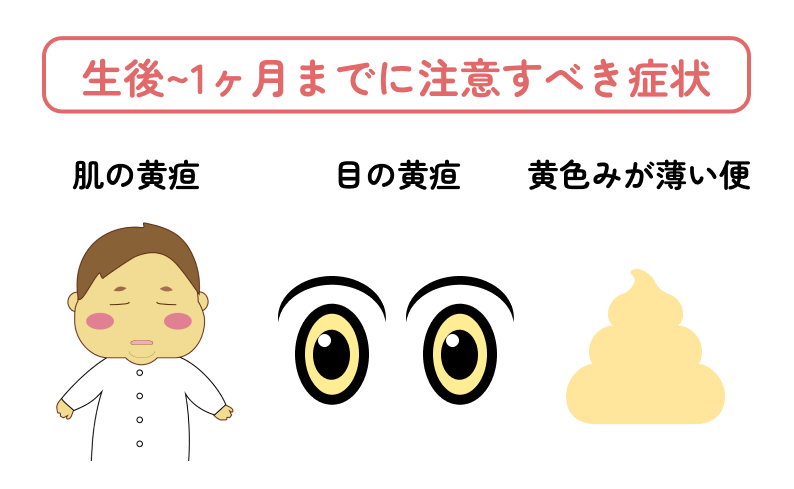

先天性胆道閉鎖症(たんどうへいさしょう)とは、 生まれつき「胆汁の通り道(胆管)」が閉じていたり、詰まっていたりする病気です。 胆汁とは、肝臓で作られ、腸に流れていくことで脂肪を消化したり、体の中の不要な物質を外に出すための液体です。 この胆汁が流れなくなると、肝臓の中にたまってしまい、肝臓に強い負担(炎症や線維化)がかかり、時間とともに肝硬変へと進行してしまいます。 日本では、およそ1万人に1人の割合で発症します。男女差はほとんどありません。 生後数週間〜1か月ごろから「黄疸」や「黄色みが薄くなった便」が出て気づかれることが多いです。

1ヶ月検診で胆道閉鎖症は見つかる?

多くの赤ちゃんが受ける1か月健診。

体重や授乳の様子、黄疸の残りなどを確認する大切な機会ですが、

実はこの時点で胆道閉鎖症を確実に見つけるのはとても難しいのが現状です。

胆道閉鎖症は、生まれた直後にはほとんど症状がなく、

黄疸も自然に見える範囲で経過することが多いため、

1か月健診の段階では「少し黄疸が続いているかな」という程度で見逃されてしまうことがあります。

便の色で気づけるか?

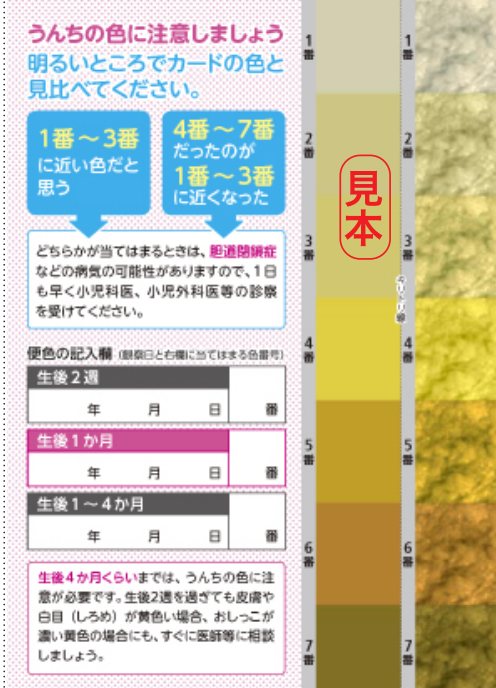

かつては「白っぽい便」が特徴とされてきましたが、現在では「黄色みが薄くなった便」という表現が使われています。白色になる頃には、すでに胆汁がほとんど流れなくなっている、つまりかなり進行した状態であるためです。 色の変化は家族しか分からないため、少しでも便の黄色が薄いと感じたら、「便色カード」を参考にしながら、早めに医療機関へ相談することがとても大切です。

1か月健診の限界と課題

1か月健診では、視診(見た目)や問診で判断されることがほとんどです。しかし、胆道閉鎖症を早期に見つけるには血液検査(特に直接ビリルビンの測定)が有効であることが分かっています。ところが現在の制度では、1か月健診で採血を行う体制が標準化されておらず、多くの自治体では検査まで行えないのが現状です。そのため、家族による観察(便色・黄疸の程度)が早期発見の鍵を握っています。

医師の経験の差による見逃し

胆道閉鎖症は年間に数百例とまれなため、健診を行う医師が実際に患者を診た経験は多くありません。 そのため、黄疸や体重の経過を見ても、胆道閉鎖症を疑う判断に至らないことがあります。 母子ともに元気そうに見える場合、経過観察とされてしまうことも少なくありません。 こうした医師の経験や知識の差が、早期発見を難しくする要因の一つになっています。

早期発見の重要性

胆道閉鎖症は、「時間との勝負」の病気です。

生まれてからの数週間で胆汁の流れが閉ざされてしまうため、生後60日以内に手術を受けられるかどうかが、その後の経過を大きく左右します。

手術のタイミングが遅くなるほど、肝臓に胆汁が滞留し、炎症や線維化(硬くなる変化)が進行してしまいます。

発見が早いほど、肝臓を守り、移植を避けられる可能性が高くなる――それが胆道閉鎖症の最も重要なポイントです。

便色カード

赤ちゃんの便の色を観察することは、胆道閉鎖症の早期発見に直結します。 全国の多くの自治体では、母子手帳と一緒に「便色カード」というチェックシートが配布されています。 このカードには、健康な赤ちゃんの便の色(濃い黄色〜黄褐色)と、胆道閉鎖症を疑う便の色(黄色みが薄い・灰白色に近い)が並んでおり、家庭でも比較しやすいようになっています。もしも便の色が他の赤ちゃんより薄い、あるいは変化が続くと感じたら、ためらわずに小児科へ相談してください。 この小さな気づきが、赤ちゃんの未来を守る大切なサインになります。

治療方法

-胆汁の通り道をつくる-

胆道閉鎖症の治療は、手術によって胆汁の新しい流れ道を作ることが中心になります。

現在、世界的にも広く行われている方法が「葛西手術(かさいしゅじゅつ)」です。

この手術によって胆汁が腸へ流れるようになれば、肝臓の負担を減らすことができます。

ただし、手術の結果は個人差があり、すべての子どもで胆汁がうまく流れるわけではありません。

早期に治療を始めるほど良い経過につながることが多いため、「早期発見・早期手術」が非常に重要です。

葛西手術とは?

-胆汁の出口をつくり直す-

葛西手術は、日本人外科医・葛西森夫先生が考案した手術で、 正式には「肝門部空腸吻合術(かんもんぶくうちょうふんごうじゅつ)」といいます。

閉じてしまった胆管を切除し、肝臓の出口(肝門部)に腸を直接つなぐことで、 胆汁が腸へ流れる新しい通路を作ります。

生後60日以内に行うと、胆汁の流れが戻る可能性が高く、 その後数週間から数か月かけて黄疸がゆっくりと薄れていくことが多いです。

手術は長時間に及びますが、成功すれば肝臓の機能を守る大きな一歩になります。

手術後の管理

-感染を防ぎ、回復を見守る-

手術後は、胆汁の流れを保ち、感染を防ぐために抗生剤の投与が続きます。

最初の1〜2週間は慎重な管理が必要で、発熱や胆汁の逆流がないかを観察します。

赤ちゃんが再び母乳やミルクを飲み始め、体重が増えてくれば回復のサインです。 入院期間はおよそ1〜2か月。

胆汁の流れが安定しているか、肝機能が回復しているかを確認してから退院となります。

退院後も定期的に血液検査やエコーを行い、医師の指導のもとで慎重に見守っていきます。

昔と今の手術の違い

-よりやさしく安全に-

かつての葛西手術は大きくお腹を開く開腹手術でしたが、 現在では小切開法や内視鏡補助など、より体にやさしい手術が増えています。

これにより、赤ちゃんの体への負担が減り、回復も早くなりました。

現代の医療では、傷跡が目立ちにくい・感染リスクが低い・入院期間の短縮といった利点があります。

手術の本質は変わらないものの、医療技術の進歩によって赤ちゃんがより安心して治療を受けられる環境が整っています。

退院後の生活

-肝臓を守るための暮らし方-

退院後も、肝臓への負担を減らす生活が大切です。

胆汁の流れが良くても、感染や炎症を起こすと再び肝臓にダメージが及びます。

日常生活で気をつけるポイントは次のとおりです。

・お腹を強くぶつけないようにする

・栄養をしっかりと摂る(脂肪の吸収が悪い場合は中鎖脂肪〈MCT〉を使用)

・定期的な血液検査や腹部エコーで肝機能を確認

・発熱や食欲不振などがあれば早めに受診する

この時期は「手術が終わってからが本当のスタート」です。 日々の観察と、医療とのつながりを保つことが、安定した成長につながります。

予後の注意点

-長く続く見守りが大切-

手術後に胆汁が流れて黄疸が消えれば、多くの子どもは元気に成長します。

しかし、胆道閉鎖症は「完治」ではなく「経過を見守る病気」です。

肝臓の状態は時間とともに変化するため、年に数回の定期検査が欠かせません。

肝機能が少しずつ悪化する場合や、思春期・成人期に再び症状が現れることもあります。

医師と相談しながら、無理のない生活と継続的な通院を心がけましょう。

併発する病気に注意

-胆管炎への意識-

手術後に最も注意が必要なのが胆管炎(たんかんえん)です。 胆汁の通り道に細菌が入り、炎症を起こすことで発熱や黄疸の再発を引き起こします。

主な症状は以下の通りです。

・38℃以上の発熱

・黄疸の再出現

・元気がない、食欲が落ちる

早期に抗生剤で治療すれば回復しますが、繰り返すと肝臓に負担がかかります。 少しの体調変化でも「もしかして」と考え、すぐに受診することが大切です。 胆管炎は珍しいことではありませんが、早めの気づきが将来の肝臓を守ります。

小児期の生体肝移植について

胆道閉鎖症の手術(葛西手術)を受けても、胆汁の流れが十分に得られなかった場合や、

胆管炎を繰り返して肝臓の機能が低下してしまった場合、肝移植が次の治療の選択肢となります。

特に小児期に行われる移植の多くは、生体肝移植(せいたいかんいしょく)と呼ばれ、

ご両親などのご家族が自分の肝臓の一部を提供する形で行われます。

これは日本国内で最も一般的で、年間400〜500件の生体肝移植の多くが胆道閉鎖症の子どもを対象にしています。

なぜ生体肝移植が選ばれるのか?

日本では「脳死肝移植(亡くなった方からの提供)」がまだ数が限られており、 特に乳児・幼児期ではドナーサイズや待機時間の問題から、生体肝移植が主流となっています。

小児の肝臓は大人よりも再生力が高く、移植後の回復も早い傾向があります。

また、提供する側(親など)の肝臓も数か月で元の大きさに戻るため、「命を分け合う手術」として安全性と実績が確立されています。

ドナーの気持ちと心理的負担

ドナーは多くの場合お母さんやお父さんで、血液型や体格、肝臓の大きさなどを詳しく検査し、安全と判断されたうえで行われます。 提供するのは肝臓の約20〜30%(左外側区域など)で、手術後は数日の痛みを伴いますが、多くの方が2〜3週間で退院し、数か月で日常生活に戻れます。

「自分の肝臓で子どもを救える」という希望と、「自分にメスを入れる不安」が共にあり、多くの親が「痛みよりも子どもが心配」と語ります。

病院ではコーディネーターや心理士が支援し、家族全体で支え合うことが前提とされています。

レシピエントの手術と回復

移植手術では、全身麻酔のもとで約10時間前後の大手術が行われます。

提供された肝臓の一部を子どもの体に移植し、血管や胆管を丁寧につなぎ合わせます。

術後は集中治療室で管理され、呼吸・循環・肝機能などが安定してくると一般病棟に移ります。

退院までの期間はおおむね1〜2か月程度ですが、肝臓が安定して働くようになるまでは免疫抑制剤の調整や感染管理が欠かせません。

移植後に必要なこと

移植後は、拒絶反応を防ぐために免疫抑制剤を一生飲み続けます。 また、感染症にかかりやすくなるため、

・風邪の流行時期は人混みを避ける

・食事や衛生に注意する

・定期的に通院・血液検査を受ける

などの生活上の工夫が求められます。

ただ、薬をきちんと服用していれば、学校生活や運動もほぼ通常通りに送れるケースが多く、成長や発達にも良い影響が期待できます。

レシピエント(子ども)側の流れ

手術決定まで

葛西手術後に黄疸や肝機能の悪化が続く場合、医師は肝移植の検討を始めます。

血液検査・画像検査などで肝臓の状態を総合的に評価し、「移植を行うタイミング」が医学的・生活的な観点から慎重に判断されます。

この時期のご家族は、「まだ早いのでは」という迷いや不安を抱えることが多く、医療チームは時間をかけて、リスク・経過・今後の見通しを丁寧に説明します。

ここでの理解と納得が、後の安心につながります。

手術と集中管理

移植手術は10〜12時間に及ぶ大手術です。

提供された肝臓の一部を体に移植し、血管・胆管を慎重につなぎ合わせます。

術後はICUで数日間過ごし、肝臓の機能・出血・感染などを厳重に監視します。

胆汁が流れ始め、黄疸が少しずつ改善していくのが回復の兆しです。

病棟での回復

移植手術を終えた赤ちゃんは、数日間の集中治療室(ICU)での経過観察を経て、病棟へと移ります。

病棟では、赤ちゃんの呼吸・体温・肝臓の働き・傷の回復を毎日確認しながら、ミルクや母乳の再開、点滴の調整などが少しずつ進められます。

手術後は、胆汁がしっかり流れ始めているかを確認するために、便の色・黄疸の変化・採血による肝機能の数値を慎重に見守ります。

医師・看護師・栄養士・リハビリスタッフがチームで関わり、赤ちゃんの回復状態に合わせて抱っこや授乳、寝返りの練習なども段階的に再開されます。

赤ちゃんは大人よりも回復力が高く、多くの場合、1〜2か月ほどで退院できることが多いですが、その間に免疫抑制剤の量を調整し、感染を防ぐ準備を整えます。

退院後の生活

退院後は、まず赤ちゃんの体を守り、生活のリズムを整えることから始まります。

移植された肝臓が安定して働くように、免疫抑制剤を毎日決まった時間に服用することが最も大切です。

飲み忘れは拒絶反応の原因となるため、家族が一緒に確認しながら管理します。

退院直後はまだ体力が十分ではありませんが、医師の指導のもとでミルクや母乳の量を少しずつ増やし、睡眠と排泄のリズムを整えていきます。

心のケアと家族の関わり

赤ちゃん自身はまだ「手術を受けた」という認識を持ちません。

しかし、家族の接し方や安心感が、成長に大きく影響します。

両親にとっても、長い入院と手術を経て「やっと家に帰ってこられた」という安堵と、「また体調を崩さないか」という不安が入り混じる時期です。

この時期に大切なのは、

・赤ちゃんをできるだけ抱きしめ、触れ合う時間を増やすこと

・看護師や心理士のサポートを受けながら、親自身の心を回復させること

・「自分たちのケアも治療の一部」と考えること です。

成長とともに迎える次のフェーズ

移植を終えた赤ちゃんは、退院後も定期的な通院や検査を続けながら、ゆっくりと体調を整えていきます。

最初の1年間は 1〜2 週ごとの受診が中心で、状態が落ち着いてくるにつれて、月に1回ほどのペースへと移っていく流れです。

この頃の赤ちゃんは、首がすわったり、寝返りをしたり、おすわりに挑戦したりと、できることがぐんと増えていく時期。

安心できる環境で家族と触れ合う時間が、成長の大きな力になります。

必要に応じて理学療法士や保健師がサポートに入ることもあり、負担のない範囲で体を動かす練習を取り入れることがあります。

1歳を迎えるころには、移植した肝臓も体に馴染み、働き方が安定してくる時期。

食事の楽しみが広がったり、遊びの世界が少しずつ豊かになったりと、日々の変化が増えていきます。

主治医の確認を受けながら、短い外出や公園デビューに挑戦するご家庭も増えていく頃です。

保育園や集団生活のスタートは、感染の状況やその子のペースを大事にしながら、医師と相談して進めていくかたちになります。

体調が安定していれば、ほかの子どもたちと同じように遊び、笑い、新しいことに心を伸ばしていく姿が見られるようになります。

ドナー(親など)側の流れ

検討と決断

診断を受けたとき、親はまず「自分の肝臓で助けられるかもしれない」という希望と、「自分の体にメスを入れる」不安の両方を感じます。

医療チームからは手術内容・リスク・回復の見通しについて詳しい説明が行われ、家族会議のような形で「誰がドナーとなるか」を決めていきます。

ドナーになるための条件は、

・健康状態が良いこと

・血液型や体格が適していること

・肝臓の構造に異常がないこと

すべて満たしたうえで、医師・倫理委員会・コーディネーターの承認を経て手術が決定します。

※多くの親がこの時期に感じるのは「怖さ」ではなく、「もし自分がドナーになれなかったら」という焦りや罪悪感です。そのため、心理士のサポートが重要になります。

手術と集中管理

移植手術は約10〜12時間に及ぶ大手術です。

提供された肝臓の一部を体に移植し、血管や胆管を丁寧につなぎ合わせていきます。

手術後はICUで数日間過ごし、肝臓の働き・出血・感染などを慎重に見守ります。

胆汁が流れ始め、黄疸が改善すれば回復のサインです。

病棟での回復

手術を終えたあと、親自身の体もまだ回復途中です。

開腹手術の痛みや体のだるさ、思うように動けないもどかしさの中で、赤ちゃんの病棟での回復を見守る時期が始まります。

術後はしばらくの間、自分も病棟で治療を受けながら、医師や看護師から赤ちゃんの状態を聞き、少しずつ面会できるようになります。

体を動かすことや深呼吸など、リハビリを続けて体力を戻すことも大切です。

退院後の生活

退院すると、親は自分の生活と赤ちゃんのケアを両立する日々が始まります。

手術後の体にはまだ違和感や疲れやすさが残るため、家事や夜間の育児は家族や周囲の協力を得ながら分担します。

退院後しばらくは、

・重い物を持たない

・傷口を清潔に保つ

・食事はバランスを意識し、アルコールは控える

といった基本的な制限が続きます。

一方で、赤ちゃんには免疫抑制剤の投与や感染対策が必要なため、服薬・体温・排便・ミルク量などを記録しておくと、診察時に役立ちます。

心のケアと家族の関わり

ドナーとなった親の多くは、手術が終わったあとに「ほっとした」と同時に「これで本当に大丈夫だろうか」という漠然とした不安を抱えます。

特に母親がドナーとなった場合、自分の体調不良を後回しにしてしまう傾向があります。

退院後は、痛みや疲労だけでなく、精神的な“反動”が出ることがあります。

・「あの時の決断は正しかったのか」

・「もう一度悪くなったらどうしよう」

・「自分のせいで赤ちゃんが苦しんだら」

こうした思いは珍しくなく、移植を終えた多くの親が経験する自然な反応です。

病院の心理士や移植コーディネーターとの面談、家族会や同じ経験を持つ親との交流が、心を整える助けになります。

家族全体としても、母親・父親どちらがドナーであっても、もう一方がサポート役にまわる体制を整え、体力と心を両方回復させることが大切です。

成人胆道閉鎖症患者について

自己肝で成人を迎える方の現状と課題

昔は乳児期や幼児期に経過が難しいとされていた病気ですが、現在は手術やケアの進歩により、自己肝(移植をしていない肝臓)で成人になる方が着実に増えています。

例えば、ある施設の調査では成人(20歳以上)になっても黄疸(皮膚や目の黄ばみ)が出ずに過ごせた人が約78%という報告があります。成年期に入ってから黄疸が再び出た人は約22%でした。

ただし「成人になったから安心」という訳ではなく、成人期に入ってから「門脈圧が高まる」「食道・胃の静脈瘤ができる」「脾臓が大きくなる」「血小板が少なくなる」「胆管炎を繰り返す」といった合併症が現れることがあります。これらのために、専門医による継続的なフォロー(診察・検査)が必要です。

移植済み成人期の現状

小児期に受けた生体肝移植(LDLT)の長期成績は良好で、国内では「20年後も約8割が生存している」報告があります。

移植を受けた胆道閉鎖症患者の多くは、学業・就職・家庭生活といった社会生活に復帰しており、生活の質(QOL)もおおむね良好とされています。

ただし「移植を受けた=完全に自由」というわけではありません。慢性的に気をつけなければならない点も残っています。例えば免疫抑制薬をいつまでも飲む必要、感染・拒絶のリスク、代謝や骨・腎といった治療の影響などが挙げられます。

加えて、成人期には「体調が不安定になること」も現実として抱える方がいます。移植後数年〜数十年して、肝機能の低下や新たな合併症が現れるケースが報告されています。

成人胆道閉鎖症患者の課題

合併症による入退院の回数増

例えば、反復する胆管炎や出血性静脈瘤などがあると、何度も入院治療・検査が必要になりえます。

社会生活・就労への影響

長期入院や不定期な通院が続くと、学校を休みがち・就職活動が難しい・就労を維持しづらいというケースも報告されています。

経済的・生活的負担

通院・検査・治療の頻度が増えると、医療費・交通費・仕事を休む分の収入減などが重なり、金銭的余裕が少なくなることがあります。

「安心ではない人生」への心理的負担

成人を迎えたとはいえ、将来的に肝機能が落ちる可能性や移植が必要になるかもしれないという不安を抱えている人が少なくありません。

トランジション(小児医療から成人医療への橋渡し)

子どもの頃から継続してきた医療体制から、成人専門の医療に切り替わる時期に「診療が途切れる」「必要な検査を受けていなかった」という問題が生じることがあります。

さらに体調が悪化したら脳死肝移植を検討する

成人になってからも、自己肝で過ごせる方や、生体肝移植で安定している方は少なくありません。

しかし、長い時間の中で肝臓の機能が少しずつ低下したり、合併症が重なることがあります。

たとえば以下のような状態が続く場合、医師と相談のうえで「次の治療の選択肢」である脳死肝移植を検討する段階に入ります。

① 検討を考える目安

胆道閉鎖症は、長い年月をかけて少しずつ肝臓に負担がたまる病気です。

成人期に入ると、次のような変化が見られる場合、肝臓の限界が近づいているサインと考えられます。

・胆管炎を繰り返すようになった

・黄疸が再び現れ、肝機能の数値が不安定になってきた

・食道や胃の静脈瘤から出血を繰り返す

・栄養状態が悪く、体力・体重が落ちてきた

・通院・入院の頻度が増え、日常生活を維持するのが難しくなってきた

こうした兆候が見られるときは、「治療で維持を試みる段階」から「移植を検討する段階」へ移行します。

移植を早めに検討することで、体力が残っているうちに準備ができるという点が、医学的にも重要とされています。

② 成人での移植=脳死肝移植が中心に

小児期の移植では、体格が小さいため家族から肝臓の一部を提供する「生体肝移植」が多く行われます。

しかし、成人になると体格・血管径・肝臓のサイズなどの理由から、**脳死ドナーからの移植(脳死肝移植:DDLT)**が中心になります。

日本では脳死ドナーがまだ十分ではないため、待機期間が1〜2年以上に及ぶことも珍しくありません。

その間に体調が悪化してしまうと、移植を受けること自体が難しくなることもあります。

そのため、体調が比較的安定しているうちに登録・準備を始めることが望ましいとされています。

登録や評価は、臓器移植ネットワーク(JOT)を通じて全国一律の基準で行われます。

③ MELDスコアと胆道閉鎖症の扱い

移植の優先順位は、MELDスコア(成人)またはPELDスコア(小児)と呼ばれる数値で決まります。

これは血液検査(ビリルビン・INR・クレアチニンなど)から重症度を算出する仕組みです。

しかし、胆道閉鎖症はゆっくり進行しながらも感染や合併症で生活が著しく制限されることがあり、単純な数値では状態を表せないことがあります。

そのため、日本で「MELD/PELD例外制度」が設けられ、胆道閉鎖症などの先天性疾患や慢性進行性疾患では、医師の判断で「例外加点(優先度補正)」を申請できます。

これにより、重症度スコアが低くても、実際の生活への影響や病状を反映した優先順位で登録される仕組みが整えられています。

④ 検討段階で大切にしたいこと

脳死肝移植の検討は、医学的判断だけでなく、生活全体の準備が必要です。

「いつ移植が必要か」を一人で決めるのではなく、主治医・専門施設・家族・支援団体と協力しながら進めましょう。

・医療面では、移植適応評価や登録の手続きを早めに行う

・生活面では、仕事や学業、介護、家計などを整理し、支援制度を確認する

・心理面では、家族内で不安や役割を話し合い、精神的サポートを受ける

移植を「終点」ではなく、次の希望をつなぐ治療として考え、体力・心・生活の準備をバランスよく整えることが、成功への第一歩になります。

胆道閉鎖症とともに生きるということ

胆道閉鎖症は、生まれた時から肝臓とともに向き合う、一生を通して経過を見守る必要がある病気です。

早期に手術を受けて自己肝で成長する人もいれば、生体肝移植や脳死肝移植を経て大人になる人もいます。

その経過や治療の内容は人それぞれで、誰一人として同じ道をたどるわけではありません。

医療の進歩により、かつては難しいとされていた成人期の生活や社会参加も、今では多くの人が実現できるようになりました。

しかしその一方で、胆管炎・門脈圧亢進・肝機能の低下など、慢性の合併症と付き合いながら生きるという現実も残ります。

だからこそ大切なのは、「治療を終える」ことではなく、治療と共に生きるという視点を持つことです。

定期的なフォローアップ、医療と生活のバランス、家族や職場の理解、そして、本人自身の体調への気づきが、安心して暮らすための支えになります。

また、自己肝・移植後のどちらであっても、体調の変化や生活への影響を感じたときには、早めに主治医に相談し、必要に応じて脳死肝移植など次の治療の選択肢を視野に入れることが重要です。

胆道閉鎖症の診療は「終わりのないリレー」のように、医療・家族・社会がつながり続けていくことが前提となります。

この病気を持つ方、そしてそのご家族が、「不安」と「希望」をともに抱きながら、日常を少しずつ取り戻していけるように――。

胆道閉鎖症の理解が社会全体に広がることが、その第一歩となります。